-

A

-

B

-

C

-

D

- Decis® forte

- Delaro® Forte

- Delion®

- DK Exaura

- DK Exbury

- DK Excited

- DK Expectation

- DK Expose

- DK Plasma

- DKC 2788

- DKC 2891

- DKC 2972

- DKC 2990

- DKC 3012

- DKC 3117

- DKC 3201

- DKC 3218

- DKC 3305

- DKC 3323

- DKC 3327

- DKC 3350

- DKC 3400

- DKC 3414

- DKC 3418

- DKC 3419

- DKC 3434

- DKC 3438

- DKC 3450

- DKC 3474

- DKC 3513

- DKC 3539

- DKC 3575

- DKC 3601

- DKC 3609

- DKC 3642

- DKC 3710

- DKC 3719

- DKC 3888

- DKC 3924

- DKC 3939

- DKC 3990

- DKC 4038

- DKC 4070

- DKC 4109

- DKC 4162

- DKC 4279

- DKC 4320

- DKC 4416

- DKC 4603

- DKC 4611

- DKC 4712

- DKC 4908

- DKC 4943

- DKC 5092

- DKC 5110

- DKC 5206

- DKC 5542

- DMH 585

- DMH591

- DURANO®TF

-

F

-

G

-

H

-

I

-

L

-

M

-

P

-

R

-

S

-

T

-

D

- DK Exaura

- DK Exbury

- DK Excited

- DK Expectation

- DK Expose

- DK Plasma

- DKC 2788

- DKC 2891

- DKC 2972

- DKC 2990

- DKC 3012

- DKC 3117

- DKC 3201

- DKC 3218

- DKC 3305

- DKC 3323

- DKC 3327

- DKC 3350

- DKC 3400

- DKC 3414

- DKC 3418

- DKC 3419

- DKC 3434

- DKC 3438

- DKC 3450

- DKC 3474

- DKC 3513

- DKC 3539

- DKC 3575

- DKC 3601

- DKC 3609

- DKC 3642

- DKC 3710

- DKC 3719

- DKC 3888

- DKC 3924

- DKC 3939

- DKC 3990

- DKC 4038

- DKC 4070

- DKC 4109

- DKC 4162

- DKC 4279

- DKC 4320

- DKC 4416

- DKC 4603

- DKC 4611

- DKC 4712

- DKC 4908

- DKC 4943

- DKC 5092

- DKC 5110

- DKC 5206

- DKC 5542

- DMH 585

- DMH591

-

A

-

B

-

C

-

D

-

F

-

G

-

H

-

I

-

L

-

M

-

P

-

R

-

S

-

T

Agrar Magazin / AgrarGespräch

Für Prof. Dr. Frank Ordon, Präsident des Julius Kühn-Instituts, spielt die Anpassung der Sorten ans Klima bei der Züchtung eine besondere Rolle. Die Trockenstresstoleranz sei jedoch lange kein Thema gewesen. Dies habe sich inzwischen geändert. Aufgabe der Forschung sei es, geeignete Genotypen zu identifizieren und der Züchtung molekulare Marker zur Verfügung zu stellen. Damit könne die Züchtung im Freiland beschleunigt werden. Dies bestätigte die Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchtung, Stephanie Franck. Sie ist selbst aktive Züchterin. „Unsere Züchtung kommt aus der Landwirtschaft und vom Feld“, so Franck. „Heute züchten wir an den Sorten, die in 10-15 Jahren gebraucht werden.“ Die aktuellen Wetterverhältnisse auf den regionalen und weltweiten Standorten nutze man, um Sorten für unterschiedlichste klimatische und Wachstumsbedingungen zu züchten.“ Auch sie hofft auf die genetischen Erkenntnisse durch die Forschung.

Beim Mais sieht Eckhard Holzhausen, Leiter der Maiszüchtung in Europa für Bayer, bereits große Zuchtfortschritte. Das Potential werde aber anbautechnisch noch lange nicht ausgeschöpft. Dies aber sei wichtig, um starke Schwankungen bei den Futtererträgen aufzufangen. „Nicht das theoretische Potenzial einer Kulturpflanze ist ausschlaggebend, sondern das realisierbare Potenzial“, lautete sein Eingangsstatement.

4. AgrarGespräch: Klimawandel begegnen

Welche Innovationen hält die Pflanzenzüchtung bereit?

1:03:29

Am Beispiel Weizen erläuterte Ordon, was möglich ist, wenn man genaue Kenntnisse über den Genotyp einer Pflanze besitzt. Er verwies jedoch darauf, dass der Klimawandel nicht nur eine Züchtung auf beispielsweise Trockenstresstoleranz erfordere. Mit steigenden Temperaturen änderten sich auch die Bedingungen für Schädlinge oder krankheitsübertragende Vektoren. Virusinfektionen wären eine große Herausforderung für die Zukunft. Dies umso mehr, weil die Ackerbaustrategie 2030 eine weitere Reduzierung des Pflanzenschutzeinsatzes einfordere. Was möglich sei, zeigten die Züchtungen von gegen Wasserrübenvergilbungsvirus resistenten Rapssorten, die den Wegfall von Neonikotinoiden teilweise auffangen könnten.

Sowohl den Züchtern als auch den Wetterfachleuten ist bewusst, dass man es zunehmend mit mehr Energie in den Systemen zu tun habe, einfach deshalb, weil es wärmer werde. Dies gelte aber nicht nur für den Sommer, ergänzte Franck. Wie reagieren Pflanzen in ihrer vegetativen Phase eigentlich auf steigende Temperaturen im Herbst, welche Pflanzen werden mit diesen veränderten Bedingungen besser fertig und welche Kulturen brauchen wir überhaupt in Zukunft? Auch diese Fragen müssten züchterisch beantwortet werden.

Eine Kultur, die bereits einen starken Anpassungsverlauf hinter sich hat, ist nach Aussage von Holzhausen der Mais. Die wärmeliebende Pflanze sei züchterisch bereits sehr gut an kühlere Lagen angepasst, auch während der Kornfüllungsphase. Möglich gemacht habe das die molekularen Vorselektion. Die Forschung sei jetzt dabei, ähnliche Verfahren auch auf andere Kulturen zu übertragen, ergänzte Ordon und nannte als Beispiele die Anpassung von Soja an nördlichere Standorte oder die züchterische Bearbeitung der Winterackerbohne. Beim Weizen als weltweit wichtigsten Protein – und Kalorienlieferanten sieht er ebenfalls noch Entwicklungspotenzial. „Wir brauchen eine Steigerung der Ertragsleistung von 1,6%, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, tatsächlich liegt sie aber nur bei 1,2%.“ Deshalb wurde die vom Bundeslandwirtschaftsministerium geförderte Weizen-Initiative als Verbundprojekt ins Leben gerufen, die intensiv umweltstabilen Weizensorten züchtet. In der Initiative würden Züchtung und Anbauproduktion ineinandergreifen, Stichwort Standraumsaat, so Ordon.

Eine bessere Verteilung der Pflanzen ist auch für Holzhausen vorteilhaft. „Gleichzeitig zeigt sich, wie komplex man denken muss. Wir müssen viel stärker auf die Wurzel schauen und wir benötigen wegen der Standfestigkeit niedrig wachsende Phänotypen, ohne dadurch Verluste in der Körnerbildung hinzunehmen.“ Wie lassen sich diese komplexen Züchtungsvorgänge zusammenhalten? Und wie schnell muss Züchtung eigentlich sein? Mit diesen Fragen beschäftigte sich ein weiterer Diskussionsblock. „Die Zeit drängt“, meinte Holzhausen. Die Selektionszüchtung beim Mais Richtung Kältetoleranz habe 40 Jahre gedauert. Schnellere Ergebnisse versprechen neue Züchtungsmethoden wie CrisprCas. Franck erläuterte die Vorteile des Verfahrens, mit dem sich gezielte Mutationen erreichen ließen. Beim Mais oder bei der Sojabohne wisse man schon sehr genau, an welchen Stellen man züchterisch eingreifen müsse. Es handele sich dabei nicht um transgene Eingriffe in die Pflanze. „Der Rechtsrahmen muss dringend angepasst werden. Die pauschale Bewertung als Gentechnik ist sachlich falsch,“ sagte Stephanie Franck.

Für Ordon sind die neuen Verfahren ebenfalls die geeigneten Verfahren, um schnell reagieren zu können und ungewollte Veränderungen der Pflanzeneigenschaften zu vermeiden. „Die Anforderungen an die Züchtung steigen durch den Klimawandel, aber wir nehmen uns selbst das wichtigste Werkzeug, um darauf zu reagieren“, so sein Statement. „Außerhalb von Europa fährt der CrisprCas-Zug längst mit Vollgas.“ Neue Züchtungstechnologien eröffneten zudem den Weg für eine neue Züchtungsvielfalt, ergänzte Holzhausen. Mit Unterstützung künstlicher Intelligenz ließen sich bereits gewonnene Erkenntnisse und Daten auch auf kleinere Kulturen übertragen. Die Zukunftskommission Landwirtschaft erwarte von Züchterseite Kultursortenvielfalt, fuhr Franck fort, die aber koste Geld. Das müsse die Gesellschaft wissen, wenn sie es einfordere.

Die Frage nach den Patenten zu neuen Züchtungen beantwortete Franck eindeutig. Man müsse die Innovationssysteme auf die neuen Ziele ausrichten, das Patentrecht gehöre dazu. Aber, der Motor des Züchtungsfortschritts bleibe der Austausch genetischer Ressourcen, dieser dürfe nicht behindert werden. Ordon warb in der Schlussrunde für ein besseres Verständnis und für ein Aufeinander zugehen von Landwirtschaft und Gesellschaft. Er warb für tragbare Kompromisse. „Die Folgen des Klimawandels dürfen nicht allein auf dem Rücken der Landwirte ausgetragen werden“.

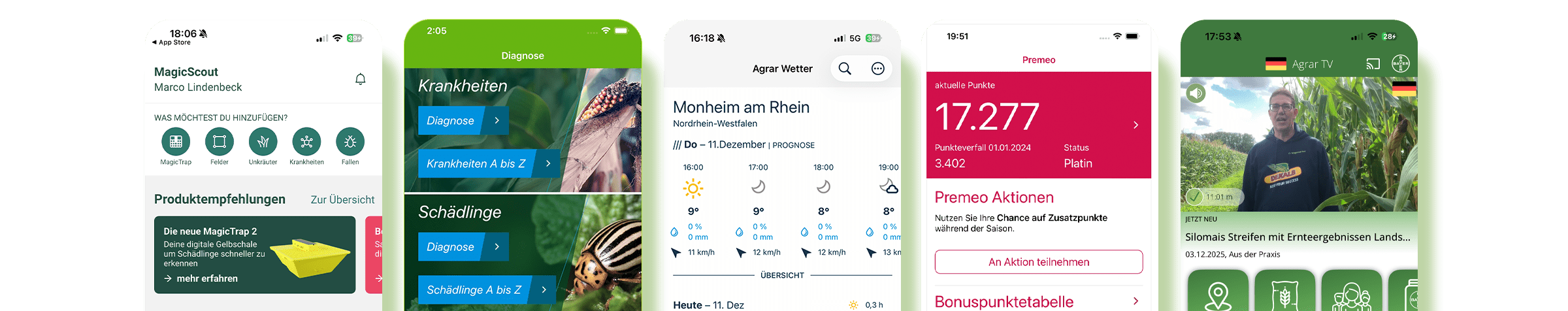

Ein wichtiges „Helferlein“ beim Klimawandel ist für den praktischen Landwirt die Wetter-App. Kachelmann dämpfte hier etwas die Erwartungen. Es gebe zwar Apps, die vorgaukelten, sie wüssten genau, wann und wo welches Wetterereignis genau eintreffen werde. Dies sei jedoch unrealistisch. „Solche Vorhersagen gibt die Meteorologie nicht her“. Er hält Wetter-Apps dennoch für die Planung der Betriebsabläufe unverzichtbar. Die Bayer-Wetter-App etwa messe sehr engmaschig die Wetterverläufe. Etwas längere Phasen, wichtig etwa für die Getreideernte, seien in stabilen Phasen gutvorhersagbar.

Das nächste Agrargespräch findet am 23. September um 8.00 stat. Das Thema des 5. AgrarGesprächs lautet „Digitalisierung konkret – Mehr als nur bunte Bilder am Monitor?“