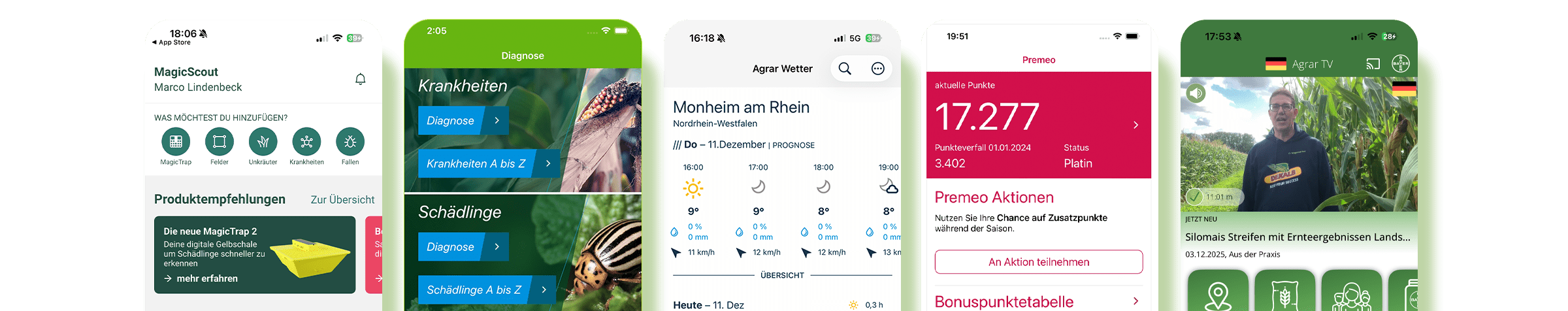

Die Herbizidresistenz entwickelt sich zunehmend zu einer ernsthaften Bedrohung für den erfolgreichen Ackerbau. Laut einer Aufstellung des Julius-Kühn-lnstituts zählen vor allem die Ungräser Ackerfuchsschwanz und Windhalm, aber auch Weidelgras-Arten und Hühnerhirse, zu den Sorgenkindern.

> Lesen Sie auch unseren Fachartikel zur Bekämpfung von Weidelgras

-

A

-

B

-

C

-

D

- Decis® forte

- Delaro® Forte

- Delion®

- DK Exaura

- DK Exbury

- DK Excited

- DK Expectation

- DK Expose

- DK Plasma

- DKC 2788

- DKC 2891

- DKC 2972

- DKC 2990

- DKC 3012

- DKC 3117

- DKC 3201

- DKC 3218

- DKC 3305

- DKC 3323

- DKC 3327

- DKC 3350

- DKC 3400

- DKC 3414

- DKC 3418

- DKC 3419

- DKC 3434

- DKC 3438

- DKC 3450

- DKC 3474

- DKC 3513

- DKC 3539

- DKC 3575

- DKC 3601

- DKC 3609

- DKC 3642

- DKC 3710

- DKC 3719

- DKC 3888

- DKC 3924

- DKC 3939

- DKC 3990

- DKC 4038

- DKC 4070

- DKC 4109

- DKC 4162

- DKC 4279

- DKC 4320

- DKC 4416

- DKC 4603

- DKC 4611

- DKC 4712

- DKC 4908

- DKC 4943

- DKC 5092

- DKC 5110

- DKC 5206

- DKC 5542

- DMH 585

- DMH591

- DURANO®TF

-

F

-

G

-

H

-

I

-

L

-

M

-

P

-

R

-

S

-

T

-

D

- DK Exaura

- DK Exbury

- DK Excited

- DK Expectation

- DK Expose

- DK Plasma

- DKC 2788

- DKC 2891

- DKC 2972

- DKC 2990

- DKC 3012

- DKC 3117

- DKC 3201

- DKC 3218

- DKC 3305

- DKC 3323

- DKC 3327

- DKC 3350

- DKC 3400

- DKC 3414

- DKC 3418

- DKC 3419

- DKC 3434

- DKC 3438

- DKC 3450

- DKC 3474

- DKC 3513

- DKC 3539

- DKC 3575

- DKC 3601

- DKC 3609

- DKC 3642

- DKC 3710

- DKC 3719

- DKC 3888

- DKC 3924

- DKC 3939

- DKC 3990

- DKC 4038

- DKC 4070

- DKC 4109

- DKC 4162

- DKC 4279

- DKC 4320

- DKC 4416

- DKC 4603

- DKC 4611

- DKC 4712

- DKC 4908

- DKC 4943

- DKC 5092

- DKC 5110

- DKC 5206

- DKC 5542

- DMH 585

- DMH591

-

A

-

B

-

C

-

D

-

F

-

G

-

H

-

I

-

L

-

M

-

P

-

R

-

S

-

T

Agrar Magazin / Resistenzmanagement

Podcastfolge zur Herbstbehandlung: Gleich anhören!

Wie entstehen herbizidresistente Unkräuter?

Herbizidresistente Pflanzen reagieren – einfach gesagt – nicht mehr auf herkömmliche Pflanzenschutzmittel. Im Allgemeinen ist eine Resistenz eine natürlich vorhandene, vererbbare Eigenschaft einzelner Biotypen einer Unkrautart, die dazu führt, dass die Unkräuter sich unkontrolliert ausbreiten. Resistente Ackerfuchsschwanz- und Windhalmpopulationen entwickeln sich etwa dann, wenn sich bestimmte Biotypen auf ihre Umweltbedingungen gut anpassen können. Diese Resistenz gegen Pflanzenschutzmittel wird durch einseitige Pflanzenschutz- und produktionstechnische Maßnahmen begünstigt. Der Einsatz von Herbiziden mit steigender Intensität und gleichbleibenden Wirkstoffen begünstig die Herbizidresistenz ebenfalls deutlich.

Entscheidenden Beitrag leisten auch einseitige Anbausysteme mit engen Wintergetreidefruchtfolgen, reduzierter Bodenbearbeitung oder extremer Frühsaat.

Herbizidresistenz von Ackerfuchsschwanz und Wildhalm in Deutschland im Jahr 2021

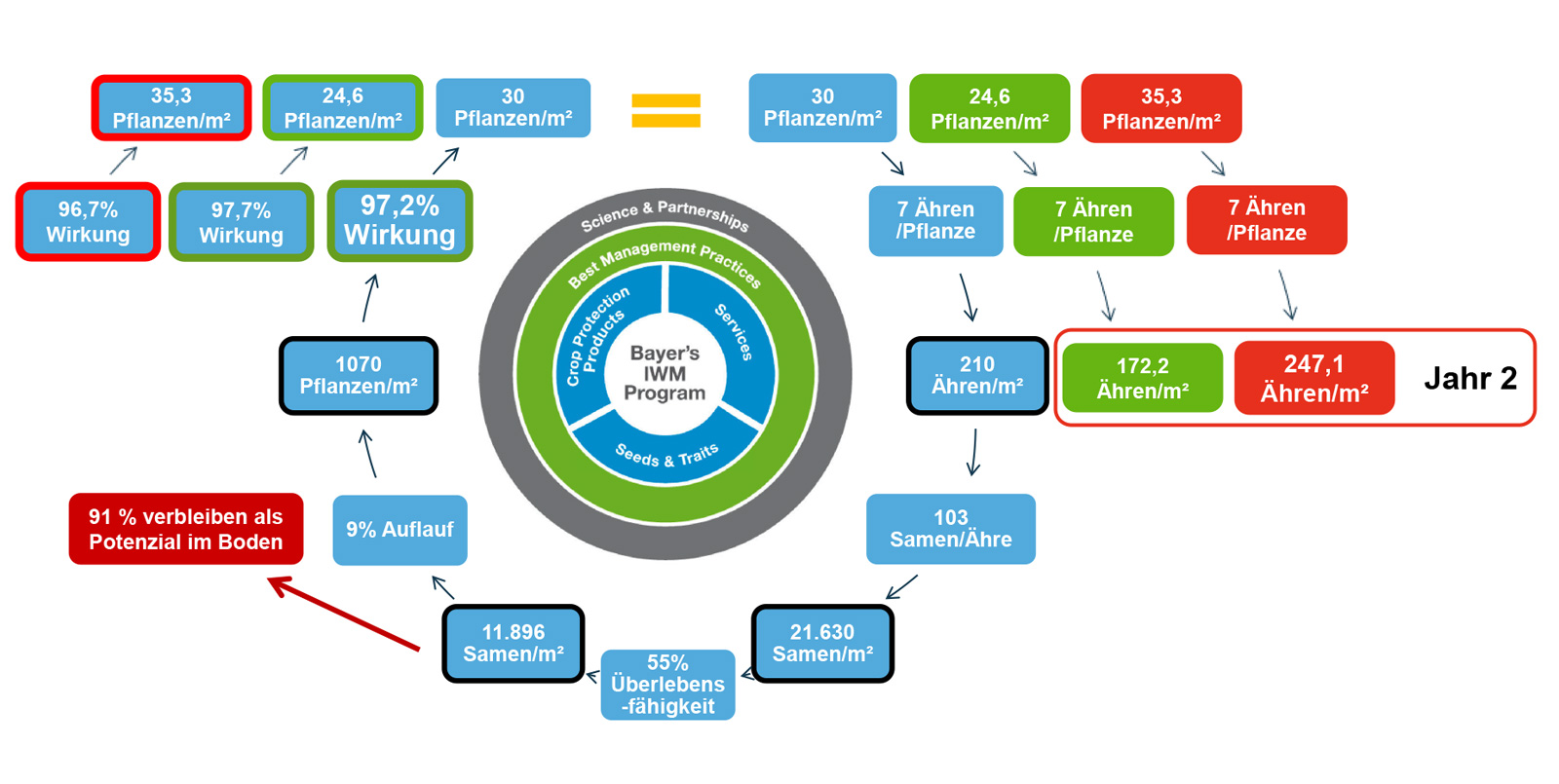

Einfluss der Herbizidwirkung auf den Populationskreislauf bei Ackerfuchsschwanz

Spritzmittel gegen Ackerfuchsschwanz werden immer häufiger eingesetzt. Doch wie die obige Abbildung zeigt, sollte das mit Bedacht geschehen, denn die Wirkungsänderung bei einem Ackerfuchsschwanz Herbizid hat entscheidende Auswirkungen auf den Besatz des Ungrases. Der innere Wirkungsring zeigt den Besatz mit Ackerfuchsschwanz bei gleichbleibender Wirkung – er bleibt unverändert. Doch schon bei einem Wirkungsverlust von -0,5% steigt der Besatz des Ungrases deutlich (roter Ring).

Gewinnt das eingesetzte Mittel gegen Ackerfuchsschwanz hingegen +0,5% an Wirkung, so geht auch der Besatz zurück (grüner Ring).

Ungras- und Unkrautbekämpfung im Herbst als effektiver Schutz

Die innovative Herbizid-Kombination – Pflanzenschutz Herbst

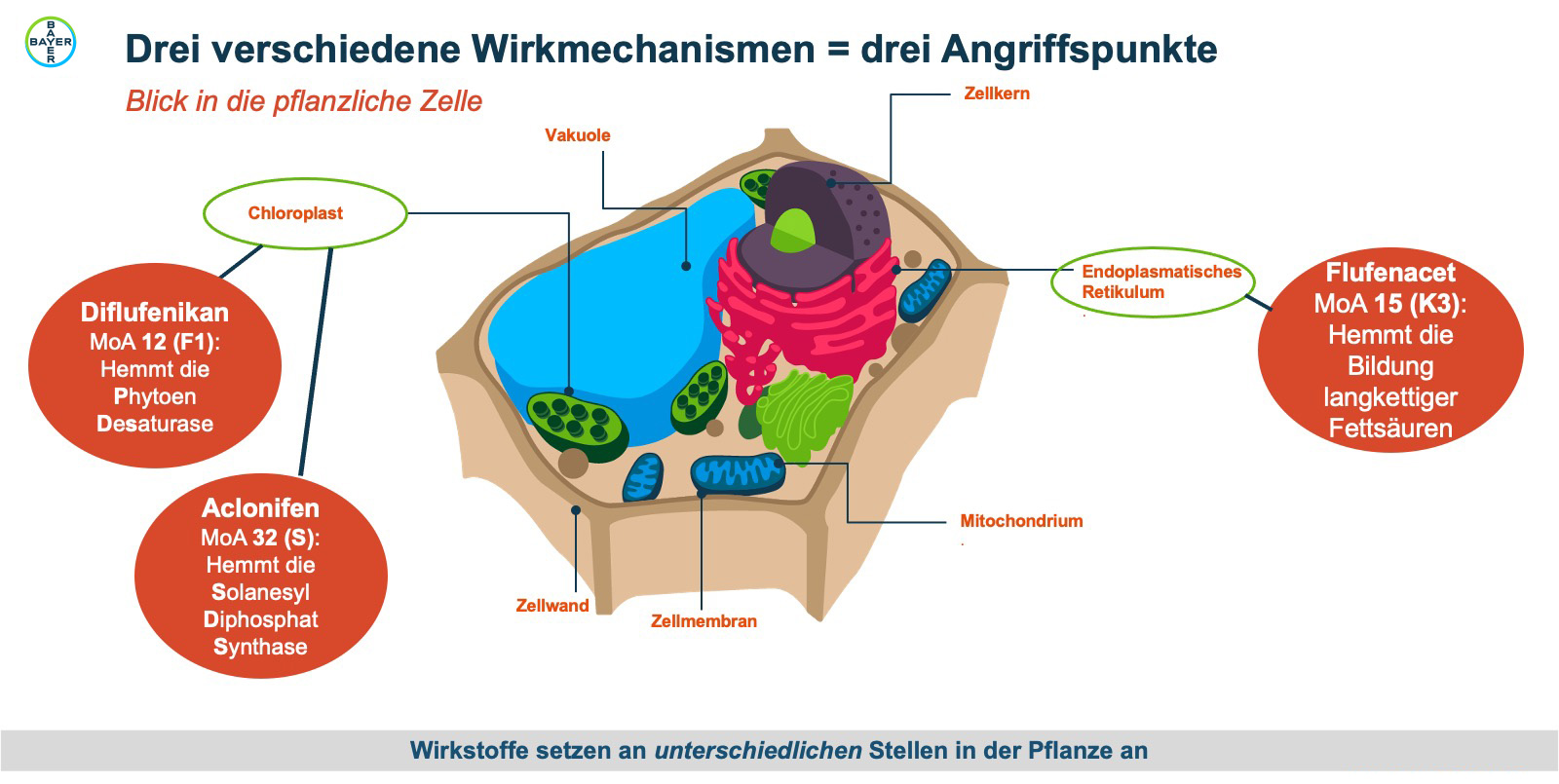

Wirkt immer der gleiche Mechanismus auf eine Ungraspopulation, steigt die Gefahr, dass sich resistente Pflanzen bilden. Doch die Herbstbehandlung kann dem hervorbeugen, besonders, wenn auf Wirkstoffkombinationen gesetzt wird.

Daher hat Bayer für die Unkrautbekämpfung im Herbst eine innovative Herbizid-Kombination entwickelt, die mit ihrem dreifach-Mechanismus ein effektives Mittel gegen Ackerfuchsschwanz und andere Ungräser bietet. Mit der Herbizid-Innovation Mateno® Forte Set und Mateno® Flexi Set steht somit ein weiterer Baustein im Kampf gegen Ungräser und Unkräuter zur Verfügung.

Die innovative Herbizid-Kombination verbindet die bewährten Wirkstoffe Diflufenican und Flufenacet mit einem weiteren Wirkstoff: Aclonifen. Somit wird im Herbst Pflanzenschutz um einen neuen Wirkmechanismus (HRAC Gruppe 32 – SDS) ergänzt. Während Aclonifen und Diflufenican hauptsächlich vom Spross der keimenden Pflanzen aufgenommen werden, um dort an unterschiedlichen Zielorten die Synthese von Carotinoiden zu hemmen, gelangt Flufenacet hauptsächlich an die Wurzeln. Dort hemmt der Wirkstoff die Bildung langkettiger Fettsäuren, wodurch lebensnotwendige Strukturen nicht ausgebildet werden können.

Die Kombination von drei statt zwei unterschiedlichen Wirkmechanismen macht somit das Unkrautspritzen im Herbst effektiver als zuvor.

Unkräuter wie Wildhalm und Ackerfuchsschwanz mechanisch bekämpfen

Um Resistenzen wirksam vorzubeugen, ist eine Vielzahl weiterer Maßnahmen möglich, die individuell auf den Standort und den Betrieb zugeschnitten sein müssen.

- Einsatz einer vielgliedrigen Fruchtfolge mit einem ausgewogenen Anteil an Winter- und Sommerungen sowie Blatt- und Halmfrüchten. Der Anbau von Zwischenfrüchten im Herbst kann die Unkrautentwicklung zusätzlich bis in das kommende Frühjahr begrenzen.

- Scheinsaat ("falsches Saatbett"): der Acker wird frühzeitig saatfertig gemacht. Zwei bis drei Tage vor der Saat kann den aufgelaufenen Ackerfuchsschwanz bekämpfen.

- Ein später Saattermin von Wintergetreide begrenzt die Entwicklung von Ackerfuchsschwanz und Windhalm.

- Pflügen bei starker Verungrasung transportiert den Samen in tiefere Bodenschichten und hemmt deren Entwicklungsfähigkeit.

- Aufwandmengen, Applikationstechnik und Einsatzzeitpunkt von Herbiziden nur so verwenden, dass hohe Wirkungsgrade zu erzielen sind.

- Gezielter Wechsel der Wirkungsklassen

Erfahrungen mit dem Herbizid Mateno Duo

02:25

-

Checkliste (PDF 3,03 MB)

für eine vielversprechende Herbstbehandlung

-

Produkt Top

Herbizid

Mateno® Forte Set (Mateno® Duo + Cadou® SC)

-

Produkt Top

Herbizid

Mateno® Flexi Set (Mateno® Duo + Cadou® SC)